Siti Internazionali

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

La sfida del ‘Sultano’

Il referendum sul presidenzialismo

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Una riforma su cui il presidente Recep Tayyip Erdogan punta tutto

→

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Il 16 aprile la Turchia vota per il referendum costituzionale che introduce il presidenzialismo. Una riforma su cui il presidente Recep Tayyip Erdogan punta tutto, ma che le opposizioni considerano l’ultimo chiodo sulla bara della democrazia turca. Se passasse, il ‘sultano’ potrebbe restare al potere fino al 2034. Alla partita finale si arriva in un Paese forse mai così destabilizzato nell’epoca moderna. Ora, anche dalla battaglia con l’Ue, che mette a rischio l’accordo sui rifugiati. Dopo il golpe fallito di luglio, il durissimo scontro con i curdi e la raffica di attentati, i turchi andranno alle urne sotto lo stato d’emergenza. Per decidere con un voto secco cosa sarà del futuro della Turchia, e in parte anche dell’Europa.

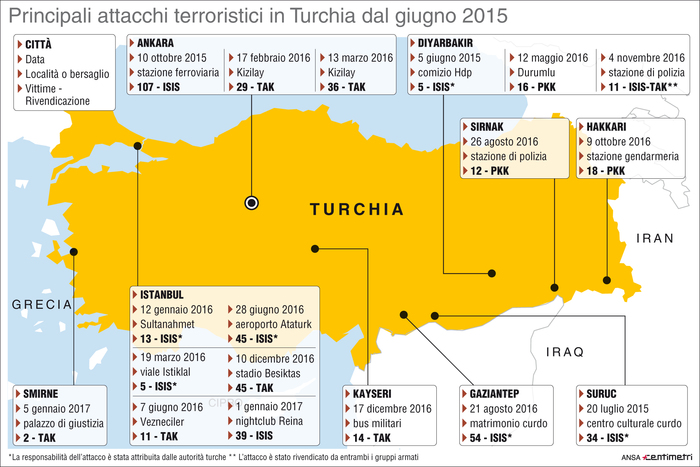

Un Paese nel mirino

Il cuore turistico di Istanbul e il centro politico di Ankara, le zone più calde al confine con la Siria e quelle incendiate dal conflitto curdo nel sud-est. Una dopo l’altra, le bombe non hanno risparmiato praticamente nessuna regione della Turchia. Una raffica di attentati che nell’ultimo anno e mezzo ha demolito l’immagine di Paese sicuro per i turisti e prospero per gli investitori che il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva saputo cucirle addosso. Da avanguardia della convivenza tra Islam e democrazia e appiglio sicuro nel caos del Medio Oriente, la Turchia è diventata l’epicentro di un nuovo, forse più grande terremoto geopolitico alle porte dell’Europa.

La sicurezza raggiunta da Ankara, che aveva tenuto lontano il terrorismo di radice islamista e maturato una tregua con i ribelli curdi del Pkk, si è sgretolata con la velocità di una frana. L’inizio di questo caos multiforme si individua plasticamente in una piazza di Diyarbakir piena di militanti del partito filo-curdo Hdp per un comizio del suo leader Selahattin Demirtas, a soli 2 giorni dalle elezioni che per la prima volta dal 2002 priveranno l’Akp di Erdogan della maggioranza assoluta in Parlamento: è il 5 giugno 2015. Un ordigno scoppia a poca distanza dallo stesso Demirtas, facendo 5 vittime. Per il governo, è stato l’Isis. Da allora, la Turchia non è più riuscita a fermare la scia di sangue, tra attacchi jihadisti – quasi mai rivendicati – e terrorismo dei falchi curdi del Tak. Sempre peggio, fino alla terribile strage di Capodanno al nightclub ‘Reina’ di Istanbul. Si calcola che gli attentati terroristici dell’ultimo anno e mezzo abbiano provocato almeno 538 morti e oltre 2 mila feriti.

Per il turismo, che nel 2014 aveva sfiorato il record di 37 milioni di visitatori dall’estero, gli effetti sono stati disastrosi. Negli ultimi 18 mesi, in quasi esatta coincidenza con l’inizio degli attentati, gli arrivi dall’estero sono calati senza sosta, con picchi negativi tra giugno e luglio scorsi, anche per lo shock del fallito golpe. Alla fine del 2016, la Turchia ha dovuto contare 11 milioni di visitatori stranieri in meno rispetto all’anno precedente (-30%). La ‘cool Istanbul’, verso cui accorrevano creativi da tutto il mondo, si è trasformata in una metropoli in costante allerta. Le spiagge di Antalya, complice anche la crisi con la Russia – ora in parte superata – si sono svuotate. Della ‘Turchia felix’, rimane per adesso solo il ricordo.

Per uno dei settori chiave dell’economia turca, fiore all’occhiello della strategia di attrazione dei capitali esteri nel primo decennio di Erdogan al potere, è stato un danno pesantissimo. Nel 2015, il turismo contribuiva al Pil per il 4,3 % del totale, ma molto maggiore era il suo peso in termini relativi. Il contributo nel frenare il deficit delle partite correnti, tallone d’Achille di Ankara, era dell’80%: la valuta straniera dei viaggiatori aiutava a compensare (in parte) quella spesa per acquistare le risorse energetiche che tanto mancano alla Turchia. Un milione erano i posti di lavoro calcolati, molti di più quelli dell’indotto semi-ufficiale, tra ambulanti e guide improvvisate. Dall’avvio della crisi, se ne sono persi decine di migliaia.

Un contraccolpo che non ha risparmiato neppure la Turkish Airlines, tra le pochissime vere compagnie di bandiera rimaste al mondo. Riccamente foraggiata dai capitali statali, negli ultimi anni era riuscita a rovesciare l’immagine scalcinata che l’accompagnava in passato: la sigla Thy, si ironizzava all’estero, stava in realtà per ‘They hate you’, ti odiano. Poi, disservizi e ritardi sono diventati un ricordo: dal 2011 è stata premiata ininterrottamente come ‘Migliore compagnia d’Europa’, e i suoi volti, a suon di contratti milionari, sono diventati quelli di Kobe Bryant e Leo Messi, o di Morgan Freeman durante il costosissimo intervallo del Super Bowl. Eppure, complice anche l’attacco portato a fine giugno contro il suo hub, l’aeroporto Ataturk di Istanbul, il 2016 è stato per la Turkish il primo anno in perdita dal 2000. Un altro duro colpo agli interessi strategici di Erdogan, che l’ha eletta ad avamposto mobile della sua influenza oltreconfine, dall’Africa all’Asia centrale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

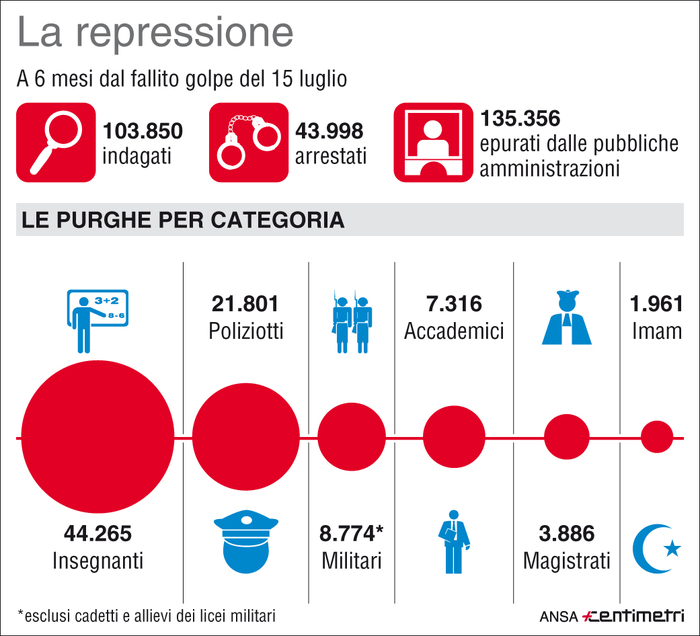

Dopo il golpe

Sono da poco passate le 10 di un venerdì sera d’estate quando alcuni carrarmati bloccano il Ponte sul Bosforo a Istanbul. Prima, qualcuno impreca per il traffico, già ingolfato come sempre, che d’improvviso si ferma. Poi si comincia a pensarci su, a intuire, a twittare: un’operazione antiterrorismo, forse. Solo un paio di settimane prima, per dire, c’era stato il clamoroso attacco allo scalo Ataturk. Ma l’ipotesi che si rivelerà giusta, quella del tentativo di colpo di stato, non tarderà troppo. Perché non è poi così incredibile, da queste parti. Con l’idea del golpe, e del liberarsi dalla minaccia dei golpe, i turchi sono cresciuti ed Erdogan ha costruito una fetta importante della sua carriera politica, quell’emancipazione dalla tutela militare che nei suoi primi anni al governo sedusse anche molti laici e liberali. Ma l’ultima volta dei carrarmati in città, ad Ankara nel 1997, non si esplose nemmeno un colpo. Il 15 luglio 2016, quando ormai non sembra più tempo di colpi di stato, invece si spara e si bombarda. Gli F-16 che volano basso e i tank all’aeroporto, i soldati che aprono il fuoco sulla folla e la gente che scende in strada dopo l’appello di Erdogan: è uno shock. Alla fine, si conteranno 248 vittime riconosciute, i ‘martiri’, e 2.193 feriti. Sui golpisti morti si evitano troppi calcoli, spesso i parenti non vengono neppure a reclamarne i corpi. Erdogan sopravvive, sfuggendo in tempo al commando che voleva ucciderlo, e comincia a riscrivere la storia della Turchia.

Quello che succede dopo è ancora cronaca dell’oggi. Le purghe dei seguaci veri o presunti di Fethullah Gulen, che non sembrano finire mai. Gli arresti e i maxi-processi, il clima di paura e sospetto, mentre continuano a emergere dettagli di quelle ore fatali e ci si interroga su chi sapeva o non poteva non sapere, sulle incongruenze e le responsabilità. Della colpevolezza di Gulen, sodale chiave dell’ascesa al potere di Erdogan, prima di diventarne il nemico numero 1, fuori dalla Turchia continuano a dubitare.

Gli Stati Uniti, per esempio, che lo ospitano da un ventennio e insistono nel negarne l’estradizione. O la Germania, che con i suoi 007 dichiara di non avere certezze sugli autori del putsch. Verità al momento parallele, destinate forse a non incontrarsi mai.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lo scontro con i curdi

Quattro anni fa, le oceaniche celebrazioni di piazza per il Capodanno curdo, il Newroz, avevano illuso sulla fine di un conflitto trentennale. Con uno storico messaggio dal carcere, Abdullah Ocalan, il leader del Pkk detenuto dal 1999 nell’isola-prigione di Imrali, al largo di Istanbul, invitava i curdi a deporre le armi e trattare con Ankara. Qualche giorno fa, a Diyarbakir, cuore del sud-est della Turchia, il Newroz ha richiamato ancora una volta molte decine di migliaia di persone. Ma stavolta, nessuno credeva più alla pace. Dopo lunghe trattative segrete e poi ufficiali, con il diretto coinvolgimento di membri del governo, nell’estate di due anni fa Erdogan ha bloccato tutto, rilanciando la sua guerra totale al Pkk. Una svolta giunta proprio all’indomani delle elezioni del giugno 2015, in cui perse la maggioranza assoluta. Da allora, il sud-est curdo è piombato nel conflitto più duro dai primi anni Novanta, quando l’esercito dava fuoco ai villaggi e lo stato d’emergenza era la regola. Parlano i numeri: secondo l’International Crisis Group, il ritorno alle armi ha provocato almeno 2.623 morti, tra cui 391 vittime civili accertate. I combattenti del Pkk uccisi sono 1.123 (per il governo, dieci volte tanto), a fronte di 893 morti tra le forze di sicurezza turche, oltre a 219 vittime di “affiliazione incerta”. Per l’Onu, che ha pubblicato un rapporto a inizio marzo, ci sono stati tra 355 mila e mezzo milione di sfollati da 30 città, molte delle quali rimaste per mesi sotto coprifuoco totale. Le cifre di una guerra.

Tace invece la politica, costretta al silenzio dietro le sbarre con accuse di “terrorismo” per presunti legami con il Pkk. Anche in questo, un ritorno indietro di vent’anni. Dopo aver portato per la prima volta un partito filo-curdo in Parlamento, i leader dell’Hdp, Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag, sono finiti in galera, come un’altra decina di deputati curdi, e rischiano l’ergastolo. Arresti resi possibile dall’abolizione a maggio dell’immunità di 154 parlamentari sotto inchiesta, proposta dall’Akp di Erdogan e passata grazie ai voti decisivi dell’opposizione socialdemocratica Chp. Human Rights Watch l’ha definito un “furto” della rappresentanza ai 5 milioni di elettori dell’Hdp.

Dopo il fallito golpe, migliaia di altri membri del partito filo-curdo sono stati arrestati, facendo leva su quella legge anti-terrorismo che Ankara si rifiuta di ammorbidire, come preteso invece da Bruxelles per concedere la liberalizzazione dei visti per i turchi in Europa. Decine di sindaci sono stati rimossi e oltre 80 Comuni commissariati. Un conflitto non solo interno: in Siria, la Turchia sta tentando in tutti i modi di frenare la creazione di un’entità curda nel nord, accusando il Pyd di legami diretti con il Pkk. Sforzi finora frustrati: prima Washington e poi Mosca dei curdi si sono serviti a piene mani, per combattere l’Isis o rafforzare la loro presenza nella regione. E, al momento, non sembrano disposti ad abbandonarli.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

'Da voce delle vittime a vittima'

'Da voce delle vittime a vittima'

La scrittrice Asli Erdogan: ‘La Turchia? un regime kafkiano’

LA SCRITTRICE ASLI ERDOGAN: ‘LA TURCHIA? UN REGIME KAFKIANO’

136 giorni passati nelle prigioni della Turchia per "terrorismo". Colpi sparati? Zero: del resto, si dichiara anti-militarista e professa l'obiezione di coscienza, vietatissima da queste parti. Azioni clandestine? Nessuna, secondo i suoi stessi accusatori. Parole? Di quelle, a fiumi: come si conviene a una scrittrice. Asli Erdogan, cinquant'anni appena compiuti, autrice pluripremiata e tradotta in 17 lingue (in Italia con Il mandarino meraviglioso, ed. Keller), è diventata il simbolo delle centinaia di intellettuali colpiti dalla repressione nella Turchia post-golpe. “Un paradosso per una scrittrice esistenzialista”, come si definisce in un'intervista all'ANSA. Parla senza quasi mai smettere di gesticolare, agitando spesso la sigaretta spenta, tra pile di libri ammucchiati all’ultimo piano di un’importane casa editrice nel centro di Istanbul: "Non mi considero una figura politica. Ma adesso non mi tiro indietro. Non posso tacere, perché la mia esposizione serve a parlare di tutti gli oppressi".

Al presidente Erdogan, la lega solo un'omonimia. Non potrebbero essere più diversi. "So di rappresentare tutto quello da cui è ossessionato: provengo dalle cosiddette élites laiche, sono una donna indipendente, e soprattutto una turca che si batte per i diritti di tutti, anche dei curdi, pur non essendo curda. Per questo mi considerano ancora più pericolosa".

Per i magistrati che l’accusano, e per lei chiedono l’ergastolo, il corpo del reato di Asli Erdogan è il suo nome stampato sulla gerenza e sugli articoli di Ozgur Gundem, quotidiano filo-curdo chiuso dopo il golpe, di cui è stata per anni tra i consulenti. Su questa base, le rimproverano legami con i "terroristi" del Pkk. "Il giornale era sotto pressione, così è stata avviata una campagna di solidarietà per la libertà di stampa. Molti intellettuali hanno fatto simbolicamente il direttore per un giorno. Anche loro ne hanno pagato le conseguenze. In quel caso è stato un abuso della legge, ma nel mio una punizione totalmente illegittima: tutti gli avvocati mi hanno assicurato che un semplice consulente non può essere considerato legalmente responsabile”.

Un mese dopo il putsch andato a vuoto il 15 luglio, Asli Erdogan è finita in manette: “Hanno fatto irruzione in casa mia e mi hanno arrestata con la più grave delle accuse: quella di far parte di un’organizzazione terroristica”. Da lì, è iniziato il suo incubo. “Mi hanno lasciata in una cella di isolamento per 5 giorni. La prigione di Bakirkoy, dove ero detenuta, ospita per lo più prigioniere comuni. Ma io potevo solo decidere se stare nella sezione delle detenute del Pkk o con quella di estrema sinistra”. Ha scelto le prime.

Giorno dopo giorno, è stata costretta a fare i conti con la nuova vita in carcere. La sua casa è diventata la cella numero 16, condivisa con una giovane militante curda. Quella stessa stanza di pochi metri quadrati, prima di lei l’aveva occupata Esra Mungan, nota docente di psicologia cognitiva alla prestigiosa università del Bosforo di Istanbul, arrestata perché promotrice dell’appello degli ‘Accademici per la Pace’, che chiedevano la fine delle operazioni militari contro il Pkk. Il presidente Erdogan li aveva definiti “traditori della patria”, invocando per loro una dura punizione. E la professoressa, puntualmente, è finita in prigione. In quella cella è rimasta per oltre un mese, prima di poter riabbracciare – letteralmente – i suoi studenti, che l’aspettavano emozionati fuori dal carcere. Da lei, Asli ha ereditato uno di quei rituali che sembrano dare un senso alle lunghe giornate in prigione: “Oltre le sbarre della finestra, c’era un piccione a cui dava da mangiare ogni giorno. Era così abituato alla sua presenza che continuava a tornare anche quando non c’era più. Allora me ne sono presa cura io”.

Come si vive oggi in un carcere turco, “neppure tra i più duri”, Asli Erdogan lo racconta nel dettaglio: “Prima dello stato d’emergenza si potevano avere 3 visitatori esterni, ora è permesso solo ai familiari più stretti, e io ho solo mia madre. Ti permettono di fare una telefonata di 10 minuti a una sola persona ogni 2 settimane. Puoi avere al massimo 15 libri. Io ho dovuto abbandonarne molti che la gente mi mandava. La carta per scrivere? Quella potevamo comprarla al negozio della prigione, ma io spendevo quasi tutto in sigarette”, ammette sorridendo.

Nella sezione ‘politica’ del carcere, racconta di essersi sentita all’inizio come un corpo estraneo. “Le detenute erano quasi tutte poco più che ventenni, di origine curda, molte arrestate nelle montagne dove si erano nascoste. Mi guardavano come una ‘turca bianca’ (la parte più laica e occidentalizzata della società turca, ndr). Con me, non avevano nulla a che fare. Poi, pian piano, è cresciuto il rispetto reciproco. Sono state loro a darmi le coperte quando avevo la febbre alta, e le autorità non mi hanno fatto visitare da un medico per giorni. Sono state loro a prendersi cura di me, portandomi il tè e vegliandomi. Il dottore potevamo vederlo solo il venerdì, le medicine arrivavano il lunedì. Quando me le hanno date, ero già guarita, ma avrei potuto essere morta”. E non è solo un modo di dire, per lei. Asli Erdogan soffre d’asma e diabete. Quando l’hanno arrestata, ancor prima di chiederne il rilascio, i suoi sostenitori imploravano che le permettessero di prendere i farmaci urgenti.

“Devo quel po’ di libertà che ho adesso al sostegno internazionale. Senza questo, probabilmente sarei rimasta in prigione e, se non fossi morta, anche per le mie condizioni di salute, sarei stata rilasciata con tante scuse solo dopo anni. Ormai lo stato di diritto non esiste più. Può accadere qualsiasi cosa. Tantissimi giudici sono in galera. Può toccartene uno di 25 anni, che magari cerca di fare buona impressione sul suo capo, o semplicemente di non finire a sua volta sotto accusa: è molto difficile credere ancora nella giustizia. Il mio è stato uno dei casi più ridicoli e kafkiani. E credo sia un messaggio per tutti gli intellettuali: state lontani dai curdi, o vi tratteremo come loro”.

Scarcerata alla vigilia di Capodanno, ora non può lasciare la Turchia, malgrado gli inviti a premi e convegni da mezza Europa. Sulla sua testa, continua a pendere la spada di Damocle di una condanna a vita. La prossima udienza l’attende a giugno. Allora, chissà come sarà la Turchia. “Io credo che il referendum sul presidenzialismo passerà, e la situazione temporanea dello stato d’emergenza diventerà permanente. La Turchia non è la Germania del 1938, ma ci sono molte somiglianze. La costruzione di un regime totalitario è quasi completa. Oggi, opporsi a Erdogan è praticamente impossibile”.

Prima di diventare una scrittrice a tempo pieno, alla fine degli anni Novanta, Asli Erdogan lavorava come fisica al Cern di Ginevra. Ed è da lì che prende a prestito la metafora finale sulla sua condizione: “Il potere mi accusa, crede di aver capito come spaventarmi, ma di me in realtà non sa nulla: dice di avere trovato un buco nero, ma non riesce nemmeno a vedere il sistema solare”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

La prigione dei giornalisti

Più della Cina, peggio di Egitto e Iran. La Turchia è oggi la più grande prigione per giornalisti del mondo. Lo dicono tutti gli osservatori internazionali, dal Committee to Protect Journalists a Reporters sans Frontières. Lo confermano quelli locali. Alla fine di marzo, quasi 150 dietro le sbarre. Ma i numeri cambiano velocemente, di solito aumentando. Per il governo, però, nessuno è in carcere per la sua attività di reporter, ma solo per “terrorismo”, che sia di matrice ‘gulenista’ o curda. Poco conta, per Ankara, che nella lista ci siano giornalisti veterani ed editorialisti apprezzati in tutto il mondo, da Ahmet Altan a Kadri Gursel. Secondo Erdogan, “sono tutti ladri, pedofili e terroristi”.

Da febbraio, in galera c’è anche il corrispondente della Welt con doppio passaporto turco-tedesco, Deniz Yucel. Manco a dirlo, è accusato di “terrorismo”. Erdogan l’ha definito una “spia” di Berlino. Che però si chiede come possa dirlo, visto che il processo a suo carico deve ancora iniziare. Un rapporto sempre più difficile, quello con la Germania. Lì è riparato Can Dundar, ex direttore del quotidiano Cumhuriyet, baluardo dell’intellighenzia laica. Ricercato da Ankara, a Berlino è stato accolto persino dal capo dello Stato. Erdogan aveva promesso che avrebbe pagato un “caro prezzo” per lo scoop del maggio 2015 sul passaggio di armi in Siria su camion dei servizi segreti turchi. Dopo più di 3 mese in prigione e una condanna in primo grado a 5 anni per rivelazione di segreto di stato, ha lasciato la Turchia alla vigilia del golpe. Ora, lo cercano anche per quello.

Poi, ci sono le altre ombre della libertà di stampa: almeno 170 media chiusi dopo il golpe, centinaia di accrediti cancellati e diversi reporter stranieri cacciati, un clima di auto-censura diffusa anche tra molti giornali un tempo considerati di opposizione. E, naturalmente, l’impero mediatico vicino al presidente Erdogan.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

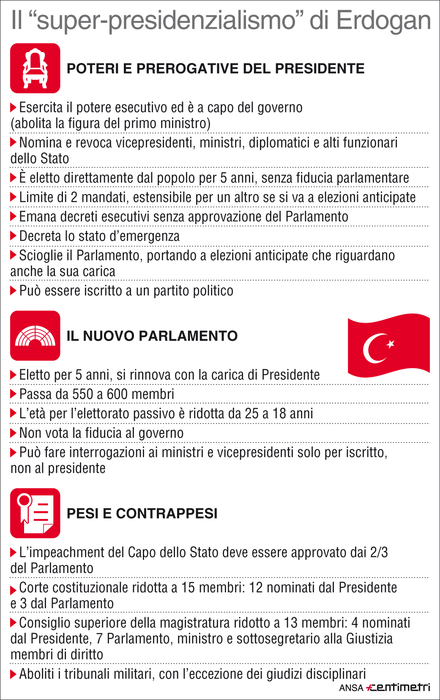

La sfida del ‘super-presidenzialismo’

Turchia © ANSA/AP

È così che la Turchia arriva al voto più importante della sua storia moderna, quello che può cambiarne un sistema parlamentare in vigore da quasi un secolo e aprire la strada a una permanenza al potere di Erdogan anche fino al 2034. Per il presidente, è l’unico modo per sconfiggere le minacce alla stabilità del Paese e proseguire la crescita economica, che sotto la sua guida ha portato il Paese saldamente dentro il G20. Per i suoi oppositori, il colpo finale alla barcollante democrazia turca.

Il passaggio al presidenzialismo era da anni un obiettivo di Erdogan. Dopo l’ennesima vittoria elettorale nel 2011, promise che quella sarebbe stata la volta buona per la riforma. Ma in Parlamento non riuscì a trovare il consenso necessario. Tre anni dopo, scelse comunque di abbandonare la guida del governo correre per la carica di presidente, eletto per la prima volta direttamente dal popolo, ma ancora con i vecchi poteri: essenzialmente, un ruolo di rappresentanza e garanza costituzionale. Che però ha interpretato in modo estensivo, fino a definirsi un presidente esecutivo de facto, anche grazie alla presenza di un governo sempre fedele guidato dal suo Akp, senza gli ostacoli di una coabitazione. Ora, quell’autorità la vuola anche di diritto, blindando la sua posizione per molti degli anni a venire.

La riforma concentra il potere esecutivo nelle mani del presidente, abolendo la figura del primo ministro. Il capo dello stato, eletto direttamente, nomina e revoca non solo i ministri, ma anche alti funzionari dello Stato, molti dei giudici più importanti, diplomatici e rettori universitari. Non solo: potrà decretare lo stato d’emergenza, emanare decreti e sciogliere il Parlamento (che a sua volta potrà sciogliersi con un voto dei 2/3). Da qui, le accuse di un’eccessiva concentrazione di poteri, che non garantisce l’equilibrio di pesi e contrappesi di una democrazia liberale. A muoverle, anche la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. In ogni caso, sarebbe uno sconvolgimento del sistema. Che ne diranno alla fine i turchi?

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Magazine

In tutta Italia 650 mila famiglie aspettano un alloggio pubblico, solo nella capitale ci sono 6 mila sfratti all’anno. L’emergenza abitativa parte da lontano

Mediterraneo e biodiversità, un fragile tesoro

Sott'acqua, lungo le coste italiane, studiosi e ricercatori al lavoro per proteggere e raccontare il Mare Nostrum

Notizie ANSA Scegli l’informazione di ANSA.it

Abbonati per leggere senza limiti tutte le notizie di ANSA.it

Abbonati ora

ANSA Corporate

Se è una notizia,

è un’ANSA.

Raccogliamo, pubblichiamo e distribuiamo informazione giornalistica dal 1945 con sedi in Italia e nel mondo. Approfondisci i nostri servizi.

Resta connesso

Ultima ora